数字人系统低价陷阱调查:当技术普惠沦为吸金黑洞

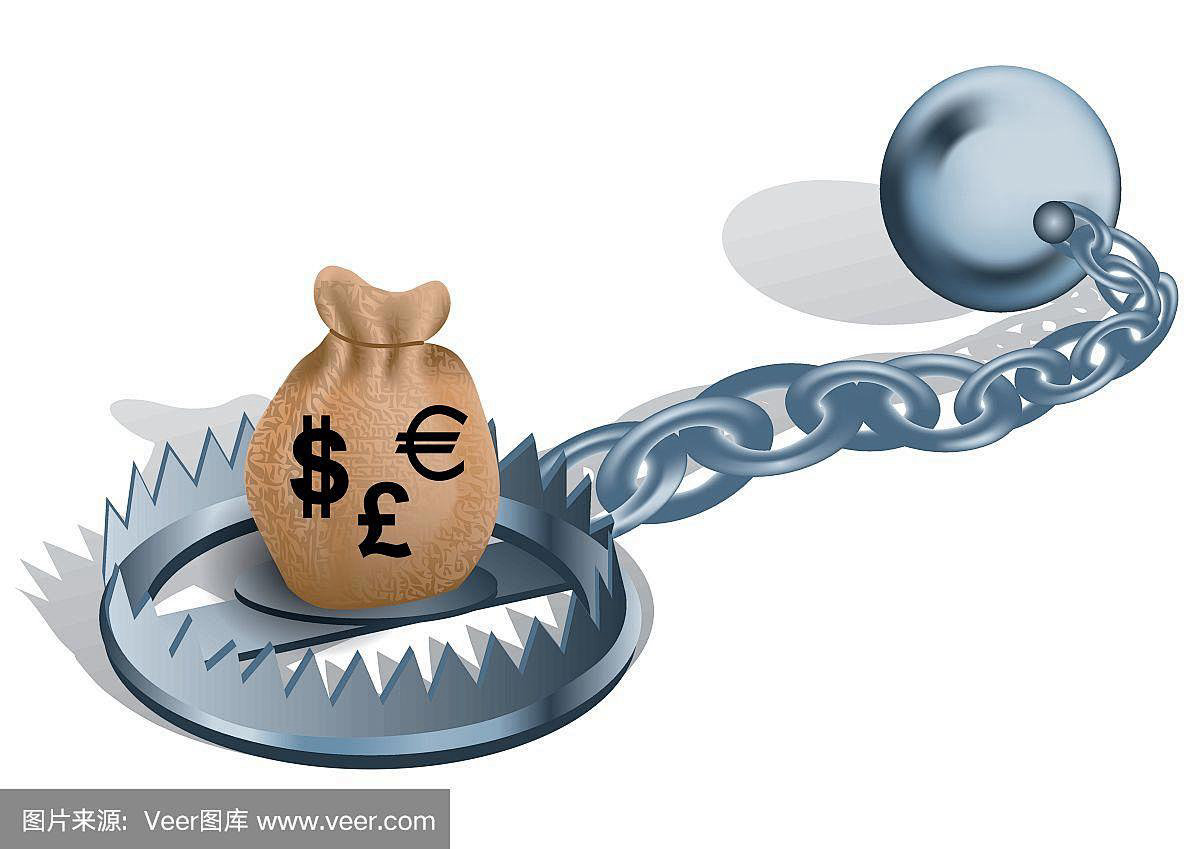

随着AI技术的爆发式发展,数字人系统正以"技术普惠"之名加速商业化。市场上打着"199元起用数字人"旗号的代理商层出不穷,却在看似亲民的价格背后,悄然构建起新的商业围城。这种以低价为诱饵、隐藏收费为盈利模式的运作机制,正在成为数字人应用赛道的"隐形地雷"。

调查显示,目前市面超过60%的代理商采用"低门槛+高消耗"的运营策略。某企业负责人算过一笔账:其团队制作的200条企业宣传视频,按代理商每分钟8元的合成收费加上视频损耗计算,仅视频制作费用就高达1.6万元,远超系统购买费用的80倍。更令人意外的是,多数平台将不足1分钟的片段按整分钟计费,这种"时间抹零"的收费方式,让短视频创作者的实际成本激增300%以上。

这种收费模式暴露出的行业痛点令人深思。首先,分钟计费机制与短视频碎片化特性存在根本矛盾。统计数据显示,企业级用户平均单条视频时长仅为38秒,个人创作者更倾向于15秒以内的短视频内容。其次,收费标准的模糊性导致成本失控风险。某MCN机构曾遭遇系统自动生成字幕收费的"隐藏条款",单月意外支出增加7000元。

值得关注的是,技术本应带来的降本增效,在某些商业模式下反而成为成本黑洞。以某代理商提供的数字人直播解决方案为例,其承诺的"199元基础套餐"实际需要模特克隆、视频合成、声音合成等多项增值服务,最终月均支出突破3000元。这种"拆卖式"收费,让85%的受访用户表示实际支出远超预期。

在行业乱象中,铭顺科技等企业提出的透明化解决方案值得借鉴。其按秒计费的创新模式,将1分钟视频的制作成本从行业平均的6-8元降至1块多,降幅达85%。技术层面,通过算法优化将GPU资源利用率提升至92%,在保证画质的前提下实现成本控制。

在数字经济时代,任何技术创新都不应成为价格迷雾的牺牲品。当数字人系统从技术概念走向规模应用,建立阳光下的商业规则,或许比追逐低价噱头更能赢得市场的持久认可。毕竟,真正的技术普惠,从来不是靠价格陷阱实现的商业游戏。